茨城県といえば豊かな海の幸や広大な平野、そして多彩な農産物が思い浮かびます。しかし、貝の潮干狩りという視点で見たときに、実は「マテ貝を採れる」というイメージはほとんどありません。マテ貝はその独特の形状や調理法のバリエーションから人気のある貝の一つですが、茨城県内では「マテ貝を採ることができない」と言われるほど、その姿を見かけません。

マテ貝は九州や瀬戸内海、房総半島などでよく見られる貝ですが、茨城県に関してはあまり耳にしません。実際に茨城県ではほとんど目撃例がないと言っていいほど珍しく、観光ガイドや潮干狩り情報にもほとんど掲載がないのが現状です。では一体、マテ貝が茨城県で採れない理由とは何なのでしょうか。さらに、マテ貝の生態や分布、地域ごとの特性を確認することで、茨城県とマテ貝の関係性について考えていきたいと思います。

それでは、まずはマテ貝という貝の特徴から見ていきましょう。

マテ貝の基本知識

マテ貝とは?その特徴と生態

マテ貝はアサリやハマグリなどと同じ二枚貝の一種です。英名では「Razor clam」と呼ばれ、細長い貝殻の形状が特徴的で、まるで細長いナイフやかみそりの刃(razor)に例えられます。日本国内では、西日本の沿岸部を中心に分布しており、穴を掘って生活する習性があるため、潮干狩りでの採取方法も独特です。

形状

マテ貝は細長い円筒状の貝殻を持ち、長さが7〜15cm程度に達します。貝殻自体は薄くもろいことが多く、少し乱暴に扱うと割れやすいのが難点です。表面は黄褐色や茶色が多く、成長段階によっては若干の模様が見られる場合もあります。

生態

潮間帯の砂泥底に垂直に潜り込むように生活しており、波打ち際が遠退いたときにその貝の管(ケーブルのような器官)だけを海面から伸ばし、水や養分を吸い込んだり、老廃物を排出したりします。塩を振りかけて驚かせると、自分で砂の中から出てくる習性が有名です。これがマテ貝採りの最大の魅力ともいえるでしょう。

食味

マテ貝は身が柔らかく、甘みが強いと評されます。バター焼きや酒蒸し、パスタなどの洋風料理にも使われるほど汎用性が高く、磯の風味を味わえる美味な貝として人気を集めています。ビタミンやミネラル、アミノ酸も含まれ、栄養面でも注目されています。

マテ貝が好む環境条件

マテ貝は一般的に、以下のような環境条件を好む傾向があります。

- 砂質〜砂泥質の海底

マテ貝は自力で穴を掘り進めるため、硬すぎず適度に柔らかい砂泥質が適しています。砂浜でも粘土質が強い場所では生息しにくいとされています。 - 内湾や干潟が発達した場所

波の影響が比較的少なく、干潮時に干潟が広がるような内湾を好みます。そのため、湾の奥まった場所や潮の流れが適度に穏やかな地域でよく見られます。 - 適度な塩分濃度

川からの淡水が大量に流れ込む河口域などは塩分濃度が下がるため、マテ貝が定着しづらいと考えられています。また、高すぎる塩分濃度の海域も生息に向かないと言われています。 - 水温の安定

極端に寒冷な海域や水温変化が激しいところには少なく、比較的温暖な沿岸部に多く見られます。日本では太平洋側の西日本から、房総半島にかけてが主要な生息域となっています。

日本各地における主なマテ貝の産地

マテ貝といえば、九州や瀬戸内海のイメージが強い方も多いでしょう。しかし関東近辺でも、千葉県の富津や木更津といった東京湾に面した干潟、さらには三浦半島や伊勢湾周辺など、比較的温暖で大きな干潟が発達している地域ではマテ貝が採れることで知られています。

関西・瀬戸内海地域

兵庫県の播磨灘や広島県、岡山県の瀬戸内海沿岸はマテ貝の一大産地。観光客向けの潮干狩りスポットとしても人気が高いエリアです。

九州地方

有明海や長崎県沿岸、鹿児島県などでもマテ貝採りが盛んです。干潟が広がるエリアでは比較的容易に見つけられます。

関東地方

前述の千葉県の東京湾岸が有名ですが、神奈川県の一部地域や静岡県の浜名湖周辺などでもマテ貝が確認されています。

一方、茨城県は鹿島灘や波崎海岸など広大な海岸線が広がっていますが、マテ貝の採取に関する情報はほとんど存在しません。ここから、茨城県の海岸環境とマテ貝生息条件との相性が悪い可能性が浮かび上がってきます。

茨城県でマテ貝が採れない理由

地質や水質の問題

茨城県の海岸線は、房総半島から連続する鹿島灘や大洗海岸、日立海岸などがあり、基本的に外洋に面した直線的な海岸が多いという特徴があります。内湾や入り江が少なく、干潟が広く形成されるような地形が限られているため、マテ貝の生息に必要な「穏やかな環境」がほとんど得られません。

また、茨城県沖は黒潮と親潮がぶつかる海域に近いため、海流の影響で海水温や塩分濃度に変化が生じやすいとされています。マテ貝は比較的安定した水温と塩分を好むため、そうした海況の変化が激しいエリアには定着しにくいのです。

さらに、海岸線の多くが砂浜であっても、マテ貝が住みやすい砂泥質ではなく、砂粒が粗かったり、波の影響で地形が定着しにくかったりするのも要因の一つでしょう。マテ貝が穴を掘りやすい柔らかい泥状の底質が確保できないと、繁殖や生活が難しくなります。

漁業や潮干狩りの規制状況

もう一つ考えられるのは、茨城県であっても場所によってはマテ貝が少数ながら存在している可能性があるが、公に潮干狩りが行われていないため、「採れない」と認識されている場合です。

他県でも漁業権が設定されている海域や、自治体・漁協が管理している潮干狩り場などが存在しますが、茨城県ではアサリやハマグリなど一定の貝に限って潮干狩りが行われている場合が多いです。

マテ貝が極端に希少であれば、漁業権の対象としても重視されず、地元漁協も保護活動や観光資源としての利用を検討しないでしょう。その結果、マテ貝が多少いても情報として出回らず、「茨城県にはマテ貝がいない」という認識が広まっている可能性もあります。

実際に茨城県における公式な潮干狩り情報や観光サイトを見ると、マテ貝に関する記載はほとんど見つかりません。アサリやハマグリ、シオフキ、バカガイ(アオヤギ)など他の貝類の情報は散見されるものの、マテ貝はスルーされている状況です。

茨城県における他の貝類の存在

茨城県の海岸や干潟では、マテ貝よりもアサリやハマグリがメインの潮干狩り対象です。特に鹿島灘はハマグリの名産地として知られており、以前は大粒のハマグリが多く採れたことで有名でした。しかし近年は乱獲や環境変化により資源量が減少傾向にあり、保護のために厳しい規制が敷かれるようになっています。

マテ貝以上に人気がある大粒のハマグリが資源減少で苦しんでいるという状況下で、わざわざ希少なマテ貝の存在をアピールする余裕はないのかもしれません。さらに、仮にマテ貝が生息していたとしても、地域全体としてはハマグリの保護と再生を優先するため、マテ貝については言及されない場合も考えられます。

茨城県周辺で楽しめる潮干狩りスポット

「茨城県でマテ貝が採れないならば、他にどのような潮干狩りを楽しめるのか?」という疑問も湧くでしょう。ここでは、茨城県内や近県で楽しめる潮干狩りスポットや特徴的な貝を紹介します。

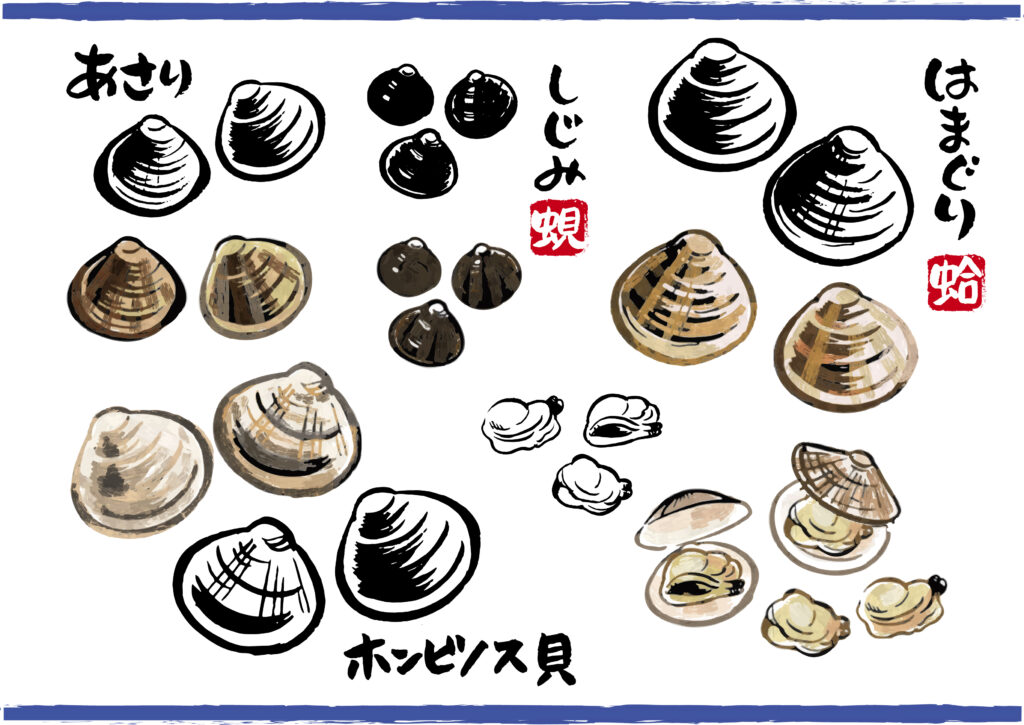

茨城県で採れる貝の種類

茨城県では、**アサリ・ハマグリ・シオフキ・バカガイ(アオヤギ)**などが比較的有名です。漁協や自治体が指定した潮干狩り場では、春から夏にかけて解禁されることが多く、ファミリー層や観光客で賑わいます。

- アサリ

茨城県各地で最も一般的な貝。サイズは小ぶりですが、味も良く味噌汁や酒蒸しに最適です。 - ハマグリ

茨城県を代表する貝の一つ。大洗や鹿島灘などで天然ハマグリが有名ですが、現在は資源回復を目指した管理が進んでおり、解禁期間や漁獲制限が厳格に設定されています。 - シオフキ

アサリに似た二枚貝で、やや泥臭さがあると言われます。茨城県ではシオフキを食用とすることもあり、独特の風味を楽しめる一部の地域の特産となっています。 - バカガイ(アオヤギ)

刺身や寿司ネタで知られるアオヤギとして有名。味が良く、貝殻が薄い黄色〜薄紅色を帯びるのが特徴です。 - ホンビラス

比較的温暖な海域に生息する二枚貝の一種で、殻は楕円形からやや長めの形状をしており、褐色がかった模様が特徴です。身は弾力があり、噛むほどに旨みが広がるのが魅力といわれています。

近県の潮干狩りスポットと特色

もしマテ貝をどうしても採りたいという場合は、茨城県よりも南に位置する千葉県や東京湾沿いの干潟が狙い目です。特に千葉県の富津海岸や木更津海岸、三番瀬などはマテ貝の潮干狩り体験が可能なことで知られています。

- 千葉県富津海岸

広大な干潟が広がる富津海岸はアサリやバカガイだけでなく、マテ貝が採れるエリアもあります。管理された潮干狩り場が多く、家族連れに人気です。 - 千葉県木更津海岸

富津と並んで有名な潮干狩りスポット。潮の干満差が大きく、干潮時には沖合まで干潟が続き、マテ貝やアサリが大量に採れる時期もあります。 - 三番瀬(市川・船橋付近)

東京湾に面したエリアで、都心からのアクセスがよい干潟。マテ貝を狙う人も多く、人気の潮干狩りスポットとして知られています。

観光やレジャーとの組み合わせ方法

茨城県内で潮干狩りを楽しむ場合には、大洗や鹿島灘周辺の観光地と合わせるとより充実した旅程になります。大洗水族館や鹿島神宮、那珂湊おさかな市場など家族で楽しめるスポットが多数点在しています。

一方、千葉県でマテ貝を狙う場合は、潮干狩りの前後に木更津アウトレットでショッピングを楽しんだり、内房線沿線の温泉や海産物グルメを堪能するなどのプランも考えられます。

マテ貝採りの基本と安全対策

ここでは、もし近県でマテ貝を採る際のポイントや、潮干狩り全般における注意点をまとめておきます。茨城県であれ他県であれ、安全かつルールを守って楽しむことが大切です。

必要な道具と服装

- 道具

- 熊手や小型のシャベル

- マテ貝の生息穴を探す際や周囲の砂を軽く掘るのに便利。

- バケツやネット

- 採れた貝を入れておくために必需品。

- 塩

- マテ貝を砂の中から誘い出すのに使用。岩塩や粗塩でも可。

- 手袋

- 貝殻で手を切ることを防ぎ、衛生面でも安心。

- 熊手や小型のシャベル

- 服装

- 長靴やマリンシューズ

- 素足で砂浜を歩くと貝殻や石などで足を傷つける恐れがある。

- 動きやすい服装(汚れても良いもの)

- 濡れたり砂が付着するのは避けられないため、ラフな格好が望ましい。

- 帽子

- 日差しを防ぐために必須。熱中症対策にもなる。

- 長靴やマリンシューズ

初心者が気をつけるべきポイント

- 潮汐の時間を必ず確認する

潮干狩りは干潮の前後2〜3時間が勝負です。特にマテ貝は砂中深くまで潜んでいるため、引き潮のタイミングを正確に把握しておく必要があります。 - 漁業権や利用ルールの確認

勝手に潮干狩りをしてはいけない海域もあります。事前に漁協や自治体が運営する潮干狩り場をチェックし、ルールに従った形で楽しみましょう。 - 大量採取の禁止

潮干狩りはレジャー要素が強いですが、持ち帰り量やサイズ制限などが定められている場合があります。持続的な資源利用のためにも、決められた量以上を持ち帰らないことが重要です。

潮干狩り全般で守るべきマナー

- 環境の保護

採取した後の砂やゴミなどは元に戻し、環境をできるだけ乱さないように配慮しましょう。 - 貝や生物を無駄にしない

必要以上に採りすぎる、あるいはサイズの小さいものまで根こそぎ採るのは禁物です。 - 周囲の人とのトラブル回避

潮干狩り場は多くの人が同時に利用する場合があります。スペースの奪い合いなどのトラブルを防ぐためにも、周囲に配慮しながら作業しましょう。

まとめ

茨城県は豊かな海産物や観光資源がある一方で、マテ貝に関しては「採れない」と言われるほど存在が希薄です。その理由としては、地形が外洋に面して干潟が形成されにくいこと、海流や水質の変化が激しいこと、漁業や潮干狩りの規制によってマテ貝情報がほとんど表に出てこないことなどが考えられます。加えて、仮に少数のマテ貝が生息していたとしても、茨城県内での知名度や観光利用がほぼ皆無なため、情報として広まらないという構造的な問題もあるでしょう。

マテ貝を採りたいのであれば、茨城県から南下した千葉県や東京湾沿いの有名な干潟を訪れるのが現実的です。茨城県内で潮干狩りを楽しみたい場合は、アサリやハマグリ、バカガイなどをターゲットにするのが一般的となります。大洗や鹿島灘エリアでは地元漁協などが管理する潮干狩り場も開設されますので、ルールとマナーを守りながら貝採りを満喫するのがおすすめです。

近年は、環境変化や資源量の減少を踏まえ、どの地域でも潮干狩りの規制が厳しくなりつつあります。しかし、その中でもしっかりと漁協の指導に従い、適切な量を採取することで、自然の恵みを堪能できる貴重な体験が得られます。茨城県であっても、干潮のタイミングを調べ、漁協や観光協会が指定した潮干狩り場を活用することで、安全かつ快適に潮干狩りを楽しむことが可能です。

最後に、潮干狩りに持って行く道具や服装、便利なアイテムなどを準備する際は、ネット通販や地元の釣具店を活用するのが便利です。アフィリエイト広告で紹介されているおすすめの道具を利用すれば、失敗を減らして効率良く貝をゲットできるでしょう。また、潮干狩り前後の観光スポットや宿泊施設、温泉施設なども合わせてチェックしておくことで、家族や友人との思い出に残るレジャーにすることができます。

マテ貝にこだわる方にとっては、残念ながら茨城県はあまり期待できない地域ですが、その分、他の魅力が多いことも事実です。マテ貝以外の貝を楽しむのもよし、千葉県や関東近郊のマテ貝スポットへ足を運ぶもよし。ぜひ、本記事の情報を参考に、茨城県および周辺地域での潮干狩りを計画してみてください。ルールとマナーを守りつつ、自然の恵みに感謝しながら、安全第一で楽しむことを忘れずに。

皆さんの潮干狩りライフがより充実したものとなるよう、心から願っています。もしマテ貝を狙うのであれば、ぜひ千葉県やその他のエリアでの潮干狩りにチャレンジしてみてください。そして、せっかくのレジャーを充実させるために、良質な道具や装備をそろえることも大切です。アフィリエイト広告などを活用することで、読者の皆さんがより便利に準備を整えられるお手伝いができれば幸いです。

これを機に、マテ貝だけではなく、茨城県のさまざまな海の幸にも目を向けてみてください。地域の食文化に触れられるのも、潮干狩りの大きな魅力の一つです。茨城県ならではの風景やグルメを満喫しながら、海や自然との触れ合いをぜひ楽しんでください。